# 作者:Alice|责任编辑: Pipi Gao盛夏,青春,摇滚乐,只是将这些单词放在一起似乎就能唤起某些似曾相识的情绪。小的时候读青春伤痛文学,长大了为Call Me By Your Name(《请以你的名字呼唤我》)黯然神伤,每年的夏天和一部部重诉夏日美学的文艺作品准时到达,脆弱又真挚的青春是人们共有的私人记忆,使观者得以轻而易举地共情。

俄罗斯电影《盛夏》(Leto)正是一部这样的电影。影片基于80年代列宁格勒的青年摇滚文化,讲述了在需要正襟危坐听摇滚的前苏联时代环境下,以维克多为首的年轻人找到当时已经颇有名气的音乐人迈克和他的朋友们,共同生活、创作,在层层禁锢下尽可能地表达自我的故事。在此过程中,维克多与迈克的妻子娜塔莎也产生了一份特别的情感缔结。

主角维克多以前苏联摇滚之父维克多·崔(Viktor Tsoi)为原型:作为前苏联乃至当今俄罗斯重要的文化偶像,维克多·崔的摇滚乐作品多有反抗、呐喊之意,而他28岁即英年早逝更是为这颗明星的陨落写下充满戏剧性的终曲。虽然以其为原型,影片实则选择了最纯净的视角着重呈现“维克多”这个年轻人成为摇滚明星前最为微小细腻的生活切片,而这个切片由友情、充满矛盾的爱情、和一把不插电的木吉他弹唱构成。

前苏联摇滚乐之父 维克多·崔(Viktor Tsoi)

故事的背景是前苏联末期戈尔巴乔夫带领下的体制改革时期(Perestroika)。体制的公开化带来了西方文化,带来了David Bowie、Iggy Pop、和T-Rex等乐队的声音,这在电影中也有着充分的体现。或许在现在看来这些乐队风格并非统一,然而这些年轻人如饥似渴地抓住它们,仿佛抓着一片未可知的黎明。

对于戈尔巴乔夫来说,这些年轻人正是其改革的最佳对象:他们还未曾陷入倦怠和冷眼旁观,还有大把机会努力工作,成为向上的中坚力量。对于这样的他们来说,来自西方的摇滚乐意料之中地成为了找寻“生活在别处”的最优解,对时代和风云变幻的社会深深的不信任使得他们自动选择了旁观者的角色。

前苏联导演尤里斯·波德涅科斯(Juris Podnieks)曾表示,“我们仍然不信任我们的孩子。我们将它们视为搭建未来的砖块,但是当他们15、16岁时,我们不信任放他们去做真正的实事。所以他们就像被压抑的小火山一样。”

然而,《盛夏》的导演选择了避开直面故事背景的政治底色,将焦点放在个人叙事上。可以看出,他更加关心的并非该社会,而是其中的年轻人;燃烧的不是已然浑浊的愤世情绪,而是年轻、直接、却又不知去向的愤怒与孤独。

青春本身即是短暂、脆弱且单纯的。导演试图用同样纯净的口吻呈现:在这样一个高度集体主义且政治化的社会里,当个体身上背负的最重要的期望即是成为某个宏大叙事忠诚的一部分时,爱情、摇滚乐这些宣扬个性、寻找另一种生活的尝试最终沦为虚无,个人化的表达致使更加严重的割裂与痛苦。而该影片跳跃的表现手法、细腻却孱弱单薄的核心叙事等恰恰反映了时代青年私人生活的脆弱,一种禁不起凝视的诗意。

很显然,电影里的年轻人们呈现出一种失衡且失真的生活状态:幻想与现实、外部期许和自我定义冲撞却并存。影片中随机贯穿了四段用MV式拍摄手法呈现的超现实片段,并在画面上融合了动画涂鸦。或在火车上,或在大雨里,它们将人物的内心世界外部化,展现了角色人物希望做到却未曾做到的事。这四首歌均是西方独立音乐的经典曲目,来自四个美国音乐家或乐队:Talking Heads乐队的Psycho Killer,Iggy Pop的The Passenger, Lou Reed的Perfect Day和David Bowie的All the Young Dudes。

Talking Heads: Psycho Killer

Iggy Pop: The Passenger

Lou Reed: Perfect Day

David Bowie: All the Young Dudes

这四个片段可以被看作是角色内心的窗口;这样四首音乐将孤立、困惑的年轻人在他们的幻想中与世界连结,极为有效地体现了他们渴望打破禁锢、渴望成为另类的心愿。同时,这也侧面反映出当时年轻人对于远方、别处的定义很大程度上来自于西方地下音乐,选择摇滚乐即是选择与常规和眼前触手可及的当下对抗。

每一段这样的MV结束时,都会有一个戴着眼镜的男人打破第四堵墙(breaking the fourth wall),面对镜头直接与观众对话。他的存在贯穿影片,其他角色对于他的话语和动作从未有过任何回应,他自在地踏在两个世界的边缘,既是来自外部世界的审视之眼,也是角色向外自我表达的唯一出口。

美国摇滚乐队Talking Heads的经典曲目Psycho Killer响起,火车上刚刚因为被批判“唱敌人的歌”而大打出手的、同为这个摇滚小团体一员的“蓬克”被这个负责审视的男人搀扶着站起来,在自己的BGM里摇身一变成了摇滚明星,向所有人呐喊“我就是人渣”,前一秒还在对他破口大骂的火车乘客此时也成了他MV里的配角。

然而,一首歌结束,同样是那个审视的男人举着牌子对镜头说,“这一切并没有发生”。如果这一切是角色内心没能实现的幻想,那么角色人物本身同我们一样,是这场未曾发生的戏剧的观众。当男人叫醒镜头前沉浸于表演中的我们,这个举动本身也正是角色需要的自我唤醒(wake-up call),是间断性的诗意沉浸与无处无时不在的外部审查之对抗。他的存在维持了幻想与现实微妙的共存,使得年轻人们的生活得以继续,而非自我覆灭。

有趣的是,影片中设置的另一条暗线其实向我们展示了一旦这种失衡的共存被打破,主流现实与另类幻想的界限被模糊将是怎样的场面。承担此重任的角色正是前文提到的,主角的朋友蓬克。

在影片的英文翻译里,他的名字正是Punk,即“朋克音乐”,在70-80年代最为流行。Punk这个单词还具有另外一层释义:一个没有什么价值的小混混。这样的双关是否是导演有意而为之,我们不得而知。可以说,他是影片里最有始有终、最不具割裂感的角色。他在整部影片里一直以快乐的样子展现在所有人面前,在影片开始时和迈克一起在海滩上喝酒抽烟,也正是他第一个欣赏并收藏了维克多写的歌词。他不喜欢穿裤子,屁股因此被蜘蛛咬,成就了他带给其他人众多欢笑之一。

维克多的音乐初获赏识,迈克为他举办了一场家庭音乐会,结束后是狂欢的派对。午夜梦回,热闹的房子空无一人。蓬克从地板上醒来,愣神像是做出了什么决定,随后站起身,超现实地跳进墙上投影的海边影像里,影片画面在此刻突然有了色彩。我们随着他进入影像,来到天蓝色的海岸。

幻想与现实的界限在此时被打破,此时也不再有那个戴眼镜的男人来维持角色(和观众)的理智。蓬克脱得精光,对镜头比了一个胜利的手势,迈着踉跄又热切的步伐,向大海深处奔去。他以自身为代价打破了现实与幻想之间不体面的暧昧地带,甘愿地选择留在了那个盛夏。也许这是影片给出的解释:在所给的大环境下,年轻人没有机会同时维系一个被接受的社会身份以及被他们自我认可的个人身份,这是属于蓬克作为一个坦诚的浪漫者的结局。

被模糊的界限不止有现实与幻想。借情节需要,影片大面积地使用人物唱歌、弹吉他的镜头,属于故事世界里的画内音乐(diegetic music)连接了角色和观众,使得角色的个人经历和观众的观影体验重叠。当维克多一遍遍唱着“我是个懒惰的人”(“I’m a slacker”),画内音乐结合富有叙事性的歌词,既为这部电影也为维克多的人生伴奏。

在讲述青春的苏联电影中运用画内音乐叙事并非是导演基里尔·谢列布连尼科夫(Kirill Serebrennikov)首创。实际上,在70-80年代的前苏联电影中,很多电影活用画内和画外音乐以表现年轻人和彼时前苏联政府复杂的关系,例如1977年Vladimir Menshov执导的电影《玩笑》(Practical Joke)。在这些电影中,摇滚乐往往被用作反抗成年世界的有效手段。它作为另类文化空间和文化活动的隐喻,也是不同代际之间矛盾和争论发生的载体之一。

的确,在80年代的莫斯科和列宁格勒,成年人们对于改革时期街上突然涌现的一批头发乱糟、妆容黑暗的年轻人和他们手里永远正在燃烧的烟支只有不可理喻和退避三舍。社会所倡导的努力工作、踏实进取自然与年轻人们深深的不确定感和无所追求自然形成极大的矛盾。然而,和他们所拥护的那些站在社会对立面的同期美国摇滚青年不同,这些前苏联年轻人少了很多享乐主义,反抗中也带有对改变、对向上精神的呼唤。

影片中的维克多 由韩裔德国男演员刘太旿饰演

在影片中,我们可以看到摇滚前辈迈克一定程度上对于社会身份的妥协,以及与现实生活的贴近,而非背道而驰。他懂得动用社会资源帮助有才华的后辈维克多录制专辑,将他介绍给政府资助的、充满条框和规矩的摇滚俱乐部负责人,这也为维克多在影片结尾获取社会意义上的成功(坐满的观众席等)搭建了不可或缺的基础。

在影片原型维克多·崔的人生中,这种务实精神同样不曾缺席:音乐收获一定成就后,他并未辞去锅炉工人的工作,反而继续挣取工资为乐队提供资金。与著名的the 27 club的艺术家们不同,虽然是几乎同样年龄的英年早逝(1962-1990),维克多·崔的死亡没有涉及酒精或其他物质的过度滥用,他仅仅是由于筹备演唱会的过度疲劳而发生了车祸。 既想逃离又置身其中,这种矛盾、错乱的身份认知使得人们为其感到格外惋惜和同情。

The 27 Club · 27 俱乐部:

是一个流行文化用语与文化迷因,包含了所有在27岁过世的流行音乐家、艺术家、演员和运动员,其中一些人因其高风险的生活方式而闻名。1969年至1971年,几位27岁流行音乐家的死亡使人们相信死亡在这个年龄段更为常见。

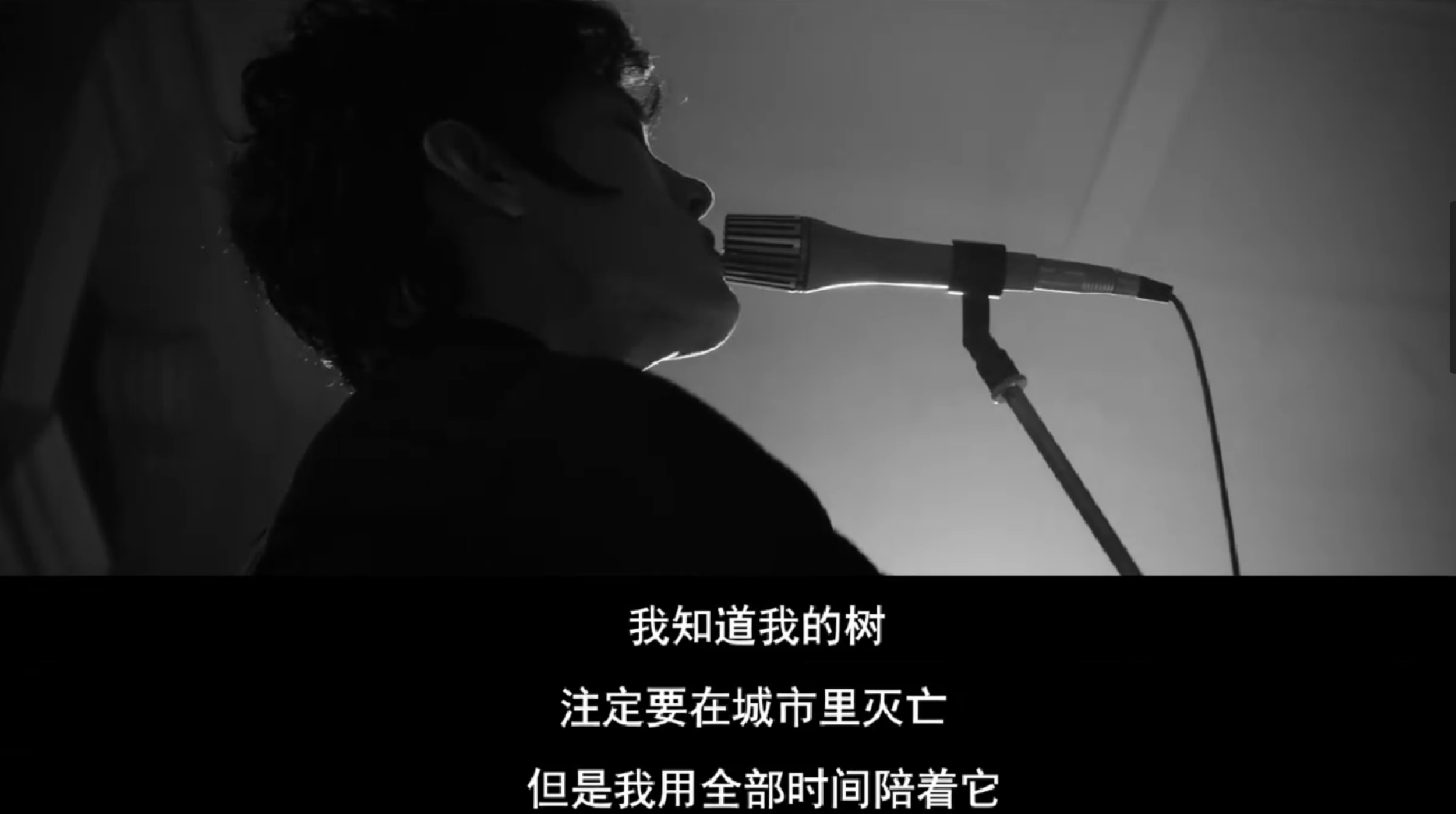

在影片最后,就像是那些被主流驯化的摇滚青年的命运,维克多变成了他曾经无法适应的、摇滚俱乐部想打造的“抒情英雄”。当作为观众最期待的表演上场时,他长发不再,被精心打理的卷毛和全包式眼线与如今的爱豆偶像不乏几分错位的相似。只是,当他开口唱歌时,他的眼睛依然忧伤而真诚:

“ 我知道我的树 注定要在城市里灭亡 /

但我花所有时间陪着它 /

我受够了其他的一切 /

这看上去就是我的房屋 /

这看上去就是我的朋友 ”

“ 我种了一棵树 /

我总是在附近 又快乐又痛苦 /

这看上去就是我的世界 ”

愤怒被阉割,年轻躁动的生命在城市里消亡。迈克对娜塔莎说要出去抽根烟,匆匆逃离了盛夏和集体青春的谋杀现场。

作为2018年夏天戛纳主竞赛单元的入围影片,《盛夏》虽然最终没有斩获奖项,却在现场引起了不小的热议,因为所有主创到场,手中举着写有导演基里尔·谢列布连尼科夫(Kirill Serebrennikov)名字的纸牌。

因多次发表激进言论和政治立场,导演以“涉嫌挪用财产”的名义自2017年8月起陷入牢狱官司,甚至这部电影也是在一台没有联网的电脑上由他本人剪辑完成的。而这些,当然都与逝去的反叛青春再无关联。

关于作者

Alice,在美国读文学系的北京女孩,辅修影视媒体。热爱书影音和一切富有生命力的人事物,惯用文学的视角看世界。希望进一步探索内容和媒介的可能性,创作富有诗性的、与社会相关的深度内容。Find her on twitter: @aliceinaminor

参考文献

Keller, Bill. “RUSSIA'S RESTLESS YOUTH.” The New York Times. The New York Times, July 26, 1987.

Россия, РИА Новости. “Гибель Цоя: Как Произошла Авария На Трассе Слока-Талси. ИНФОграфика.” РИА Новости. РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 47 495 645-6601.

Klimova, Olga, and Olga Klimova. Essay. In Soviet Youth Films under Brezhnev: Watching between the Lines, 219–20. Ann Arbor, MI, PA: UMI Dissertation Services, 2015.

观看渠道

youtube